第1章:養成講座の講師ってどんな人?

<左:同社執行役員・ワーク・ライフバランスコンサルタントの松久晃士・右:同社取締役・創業メンバーの大塚万紀子>

<左:同社執行役員・ワーク・ライフバランスコンサルタントの松久晃士・右:同社取締役・創業メンバーの大塚万紀子>

松久:コンサルタントとしては13年以上、企業規模も業界も様々な組織をご支援してきました。

研修や講演講師もやりますし、経営者と直接お話することもあります。

その中でも、養成講座の講師はどうしても担当したい仕事の一つです。

大塚:そうなんですね!それはまた、どうしてですか?

松久:養成講座は、経営者から現場の担当者、学生まで、「ワーク・ライフバランスや働き方改革をもっと学びたい」という人が集まっている。立場や年齢が全然違う人たちが、どんなふうにこのテーマをどう捉える?ということを知ることがとても面白いんですよ。

コンサルタントの仕事をしながら見えた景色を紹介して、あなただったらどう考える?とテキストにない話をよくしています。

大塚:松久さんが講師の回は、テキストにない話が半分以上かもしれませんね(笑)。私も一緒に講師をさせていただいて勉強になることもあります。受講生のみなさんとのインタラクティブなやりとりも醍醐味ですよね。講座中にご質問をいただくことも多いですし。私も、民間だけではなくて地方自治体のコンサルティングや、自治体の委員会にも参加しているのでそういった知見や経験もお伝えするようにしています。

松久:二人合わせるとほとんどの業界・業種を網羅していますね。笑

大塚:養成講座との関わりでいうと、私は講師だけではなくて、テキストの改修も担当しました。例えば人気コンテンツ「7つの質問」なども時代に合わせて見直しています。開講当初は、「働き方改革」という概念そのものへの反対意見への返答を考えるような内容だったけれど、最近だと、働き方改革への必要性は理解した上で、「じゃあどう進めていく?」という問いへの関心が強くなっているように感じるので、そういった点を反映しました。

松久:初期は提案書プレゼンテーションの課題もありましたね。

大塚:そうそう、講座が開講した2009年頃はまだ「ワーク・ライフバランス」「働き方改革」という言葉がまだ世間に浸透していなくて、まずはその必要性を伝えることがとにかく重要だったんです。だからプレゼンテーションスキルに重きを置いていました。当時は代表の小室が試験官を務めていたのも懐かしい!「受講生の皆さんに嫌われないかしら…?」と心配になるほど、厳しいフィードバックをお返ししたこともあるんですが、皆さん口をそろえて「勉強になった!」「実践的でありがたかった!」とおっしゃってくださって、学びに対する熱意にこちらが胸を打たれることばかりでした。

松久:今はより課題解決力を高める、実践的な内容に変化してきましたね。受講生の熱量もさらに上がっているので、講師の私たちも気合を入れないといけません(笑)

第2章:ワーク・ライフバランスコンサルタント養成講座が立ち上げを振り返って

松久:そういえば、養成講座をやろうと思ったのはどういった背景でした?

大塚:最初に「こんな事業をやろう」と言い出したのは小室でした。それを聞いて私が大反対して食って掛かったですよ。「自分たちの事業も安定していないのに、競合をつくることをしてもいいのですか!」って。

松久:えっ。

大塚:でも小室にこう説得されたんです。

「自分たちが広げたい考え方を広げる土壌をつくろうよ。器の狭いことを言わないで、仲間を作る仕組みが必要なんだ」「やる・ならない、ではなく、やるんだ」と。

そこまで言われてやっと私も覚悟ができたんですけど。

松久:受講生から「御社のノウハウそのものを、こんなに公開してもいいの?」って未だに言われますもんね。

大塚:覚悟はできていても、最初の1期は、どれくらい集客できるかは未知数でしたよ。

ところが蓋を開けてみると、東京開催だったにもかかわらず、全国から受講生が来てくださってとても驚きました。全国にこんなに学びたい人がいるなんて。

松久:その後、福岡、大阪、名古屋、札幌、仙台と開催地が増えていきましたね。

大塚:多い時だと100人同時に受講してくださった期もありましたね!

受講生と講師のつながりが強いのも養成講座の特徴の一つだと思いますが、

その期によって担当講師も変わるので、講師にも個性があってその期ごとのカラーもある気がします。

松久:自分が初めて担当した8期は、後に「花の8期」なんて呼ばれてますし(笑)。

大塚:今でこそ完全オンラインで講座を運営していますが、コロナ禍までは対面での実施がメインでした。 松久さんは、コロナ禍になったときどう思いました?

松久:率直に、集まってやっていたときの良さがなくなってしまうだろうと思いました。

受講生の背の高さや雰囲気などもわからない中でやらなければならない。

だから、対面のときと同じ効果をもたらすためにはどうしたらいいだろうかと研究しましたよ。

大塚:確かに、付箋やホワイトボードを活用していた内容から完全オンラインにシフトするのには練習も勇気も必要で、私たちにとっても良いチャレンジでした。

社内でも結構色々試しましたよね。それでうまくいくって確信ができてサービスの提供を開始できた。

<リアル開催から完全オンラインへの移行は、当社にとっても大きなチャレンジだった>

<リアル開催から完全オンラインへの移行は、当社にとっても大きなチャレンジだった>

松久:結果として、完全オンラインにすることで受講はしやすくなったと思います。

急遽予定が入っても柔軟に対応できますし、後日アーカイブ視聴もできるので。

大塚:かつては動画視聴が禁止されている企業もありましたしね。

松久:入室するまで10分かかる!なんてこともありましたが最近は随分スムーズになった印象です。

それでもITに苦手意識がある人もいらっしゃる。オンラインでの受講は不安という方のために講座開始前に入室いただいてツールの練習ができる環境になってます。

不安なことは事務局に相談いただければサポートしますので、気軽に相談してほしいです。

大塚:受講生からよくあるお問い合わせとしては、「宿題ってどんなもの?」でしょうか。

松久:取るに足らないものです(笑)。

自転車に乗る練習をしているのに動画を見るだけでは上達しないでしょう?

養成講座も同じで、学んだままにしない。学んだらちょっとやってみる、また学んだらちょっとやってみる。その繰り返しです。

大塚:宿題っていうと、「先生に評価される」「できなかったら罰を受ける」というイメージになってしまうけれど 養成講座の学びはあくまで自分や組織のために学んでいるものだから、私たちは評価者じゃないんです。

松久:「実践」なんですよね。でも実践っていうとよくわからないので宿題と呼んでいる。

大塚:ただ、宿題をやってくることが次の回のディスカッションのときの材料になったりするので、宿題をやらないと次の回とつながらないってことはあります。

第3章:養成講座で学べること

松久:養成講座の魅力は、コンサルタントの経験を追体験できることでしょうか。講師が現役コンサルタントであるため、「今何が起きている」っていうエピソードがたくさん聞けるので。

さらに、受講生同士が学びあえる環境があるということも人気があります。人は話すことによって自分がどんなことを考えているかに気づくんですよ。

養成講座は、4日間を通して色んな人と少しずつたくさん話す機会があって、そうして話しているうちに、自然と学びを持ち帰れる。

大塚:インプットしたらすぐに書いて話して、自分の意見を出さなくてはいけない。インプットとアウトプットの回転が速いのは大変だけれど、とても実践的。

松久:あと、みなさんが印象的だったとおっしゃるのはコンサルティングのロールプレイングのところ。これはすごいです。コンサルタントがどんな体験をするのかが体験できる。

大塚:このワークを考えたの私です!(笑)

松久:すごい!えらい!(笑)

ロールプレイングでは、コンサルタント役は自分以外がどんな思惑を持っているのか知らない状態で会議のファシリテーションを任されます。メンバーが全員働き方改革に肯定的な意見を持っているわけではないので、当然議論がスムーズに進まない。

やったあとに種明かしをして、「コンサルタントはどう働きかけられただろう」「自分だったらこうします!」ということを振り返って学びを深めていきます。

みなさんすごく楽しそうですけど(笑)。

大塚:コンサルタント役が大変なんです。理屈はわかっていても、いざそういう場面に出くわすと瞬間的に言葉が出てこないことを痛感させられるから。だからこそ、前持って準備することも大切なんだという気づきがある。

あとは反発する側の気持ちもわかりました、という感想も多いですよね。「黙ってる人って、意見がないわけではなくて黙っていても考えていることがあるんだ」とか。

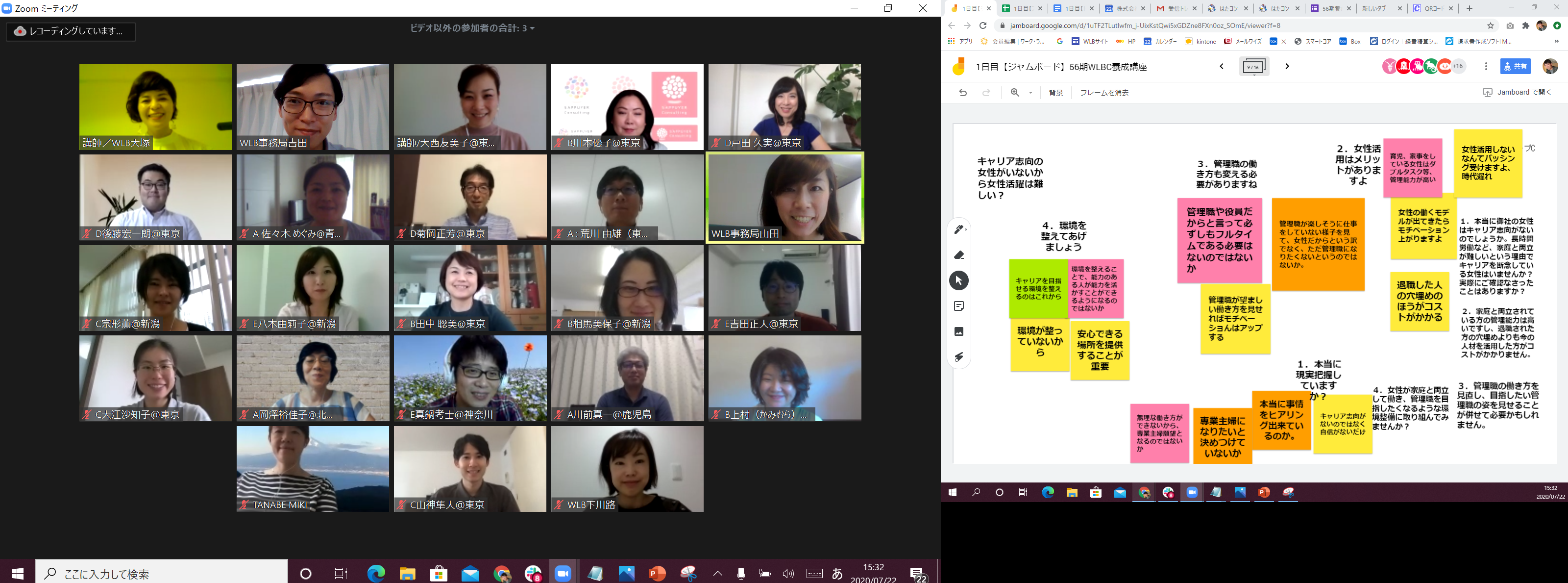

松久:要因分析のワークも盛り上がります。

大塚:これは一従業員から、コンサルタント目線になるときの重要なワークです。

要因分析のワークシートだけ見るとできそうな気がするんですけど、いざやってみると、みなさん結構苦戦されるんですよ。課題を小さくするということはわかっていても、「あれ、これでいいのかな?」って迷いや不安が出てくる。

松久:大切なのはすぐに答えを出そうとしないこと。

例えば「会議が長い」という課題に対して「では短くしましょう」ではなくて・・・

なんで会議が長くなっているんだろう?って、心理的な、感情的なハードルも課題として取り上げていくことが大事。

コンサルタントとしては、時には迷っていることを適切に開示してクライアントと一緒に次のアイディアを考えることも必要だし、時には「これで大丈夫です」と言い切ることも必要。

要因分析のワークで、その両方を体感できるのがいいですよね。

第4章:講師が語る、ワーク・ライフバランスコンサルタント養成講座”らしさ”って?

大塚:「励ましあい」の要素が多いと思います。

養成講座を受講される方は、自社組織の中で働き方改革担当として孤軍奮闘されている方も多くて。

その中で「働き方改革なんてできっこない」という気持ちになってしまうこともあるだろうけれど、ここに来ると似た境遇の仲間がたくさんいて、みんな大変な中、工夫を凝らして頑張っている姿にお互い励まされるんですよね。

同じ悩みを持つ仲間として心理的安全性が担保されていて、安心して悩みや困っていることを相談できますし。

松久:講師としても、「いつでも相談していい」と伝えています。

「大した質問じゃないんですけど」と始まっても「なんでもいいです」といって受け止めて発言を促すようにしています。オンラインだからこそチャットでの質疑が活発だと思います。

大塚:チャットで何でも聞けるっていいですよね。オンラインならでは。

松久:他の方の質問を見て重ねて質問をいただいたりもしますね。だから質問の量が多い講座だと思います。

そうやってやりとりを重ねると、卒業後も交流が続くこともあって、

気づくと講師と受講生じゃない、人生の友のような付き合いになってくることもあるんですよ。

長女が生まれた時にも卒業生の方にたくさんお祝いの言葉をいただいて、「早く抱っこしたい!」と言われたので生後6か月の娘を連れて静岡から九州に飛びました(笑)。

そんな風に、「会いたい」と思える人が全国にたくさんいます。

そういう温かいネットワークがあるのも養成講座らしさかも。

<年に1回、認定上級コンサルタントの方限定のイベント”上級ドリミ”も、皆さんと会える貴重な機会>

<年に1回、認定上級コンサルタントの方限定のイベント”上級ドリミ”も、皆さんと会える貴重な機会>

大塚:他の分野の専門家が学びに来てくださることも多くて、お互いの専門性を交換する関係だったりもしますよね。働き方改革やDE&Iっていろんな分野が重なり合うので、私たち講師側が受講生から学ぶことも多くて切磋琢磨、刺激し合う関係になる。

松久:卒業後、認定上級コンサルタントになられた方とは、コンサルの案件でお力を借りることもあります。

例えば自治体の事業で、長崎県、佐賀県、山口県の案件など・・・

その地域性をよくわかっていらっしゃるので心強いです。

ある自治体では、活動2年目は、認定上級コンサルタントさんにメインで担当してもらったこともありました。

大塚:最近は、企業に所属して自社・自部署で働き方改革を進めている担当者の方も増えています。

養成講座を受けた後に社内で取り組みを進めた結果、その取り組みが評価されて派遣社員から正社員へキャリアアップされた方もいらっしゃって。

▼養成講座を受けて人生が変わった!それほどの変化を感じています

https://mirror-with-main-db.work-life-b.co.jp/interview-makoto_hanakari

松久:真剣に学んでくださった方が、その方のフィールドで活躍されている様子を聞くのも何より嬉しいです。 そんな日が来るなんて、受講中には思わないですよね。

同じ想いを持つ方が社会で活躍して、ワーク・ライフバランスが実現する社会が近づいている感覚があります。

第5章:これからの話

大塚:先日、今年も政府の「経済財政運営と改革の基本方針2024~賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現~」(骨太方針2024)が出ましたね!ここに政策として書き込まれるか否かで、各省庁が本気度が変わるとも言われる重要な方針です。

▼骨太の方針2024

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2024/decision0621.html

松久:この骨太の方針の軸は賃上げと生産性向上という大事なテーマでした。

なかでも、基本方針の8ページ

( https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2024/2024_basicpolicies_ja.pdf)

に「多様な人材が安心して働き続けられる環境の整備」として、勤務間インターバル制度の導入促進、テレワーク、選択的週休3日制の普及、国家公務員の働き方改革等が掲げられているのが興味深いです。

大塚:こういった「日本としてやらなくちゃいけないこと」「今動いていること」も受講生の皆様にはぜひ知っておいていただきたくて、卒業生のコミュニティではいち早く発信をしました。コロナ禍後は社会の変化のスピードも速まり、2030年代には人口減少が加速することが見込まれていていますし、社会変革のギアをもう1段、2段上げていかないと。

松久:そうですね、でも、あらゆることの効率化を目指すことも重要ですが、人間らしい、豊かで幸せな社会の実現を脇に置いてはいけない。

大塚:その土台になるのはやっぱり個々の働き方で、働き方の専門家としての役割が求められていると感じています。

松久:当社の小室も国の委員会や勉強会いったかたちで政府に提言をしたりもしますが、企業内での働き方改革の実例を発信するなど、外からも内からも変化への圧力を高めることが本当に大事なんです。

全国各地にいる養成講座卒業生のみなさんと、地域や属性や職業年齢を超えて連携して、社会変革の力に変えていきたいです。

大塚:今までも楽しく忙しく、社会変革や働き方改革に携わってきましたけれど、まだまだやりたいこと・やらなくてはいけないことが山盛りですね(笑)。

養成講座の受講生ももうすぐ累計2000人を超えますから、みなさんと一緒に乗り越えていきたいな。

松久:そんなにたくさんの方が受講してくださったんですね!

ちなみに、養成講養成講座の講師は、自分にとって趣味みたいなものです(笑)。

こんな楽しい仕事はない。

だからもっとたくさんの方に来ていただき、もっと仲間と出会いたいで心から思っています。

大塚:私たちも全国各地の卒業生や受講生の皆さんに、直接お会いしたいですね!先日は名古屋の認定コンサルタントの皆さんと懇親会をしたのですが、皆さんそれぞれのご専門と働き方改革を掛け算しながら各エリアの課題に挑戦されていて、私も大いに刺激をいただきました。

松久:私も会いに行きたいです!皆さん、ぜひ一緒に、働き方改革のギアをあげていきましょう~!!

-

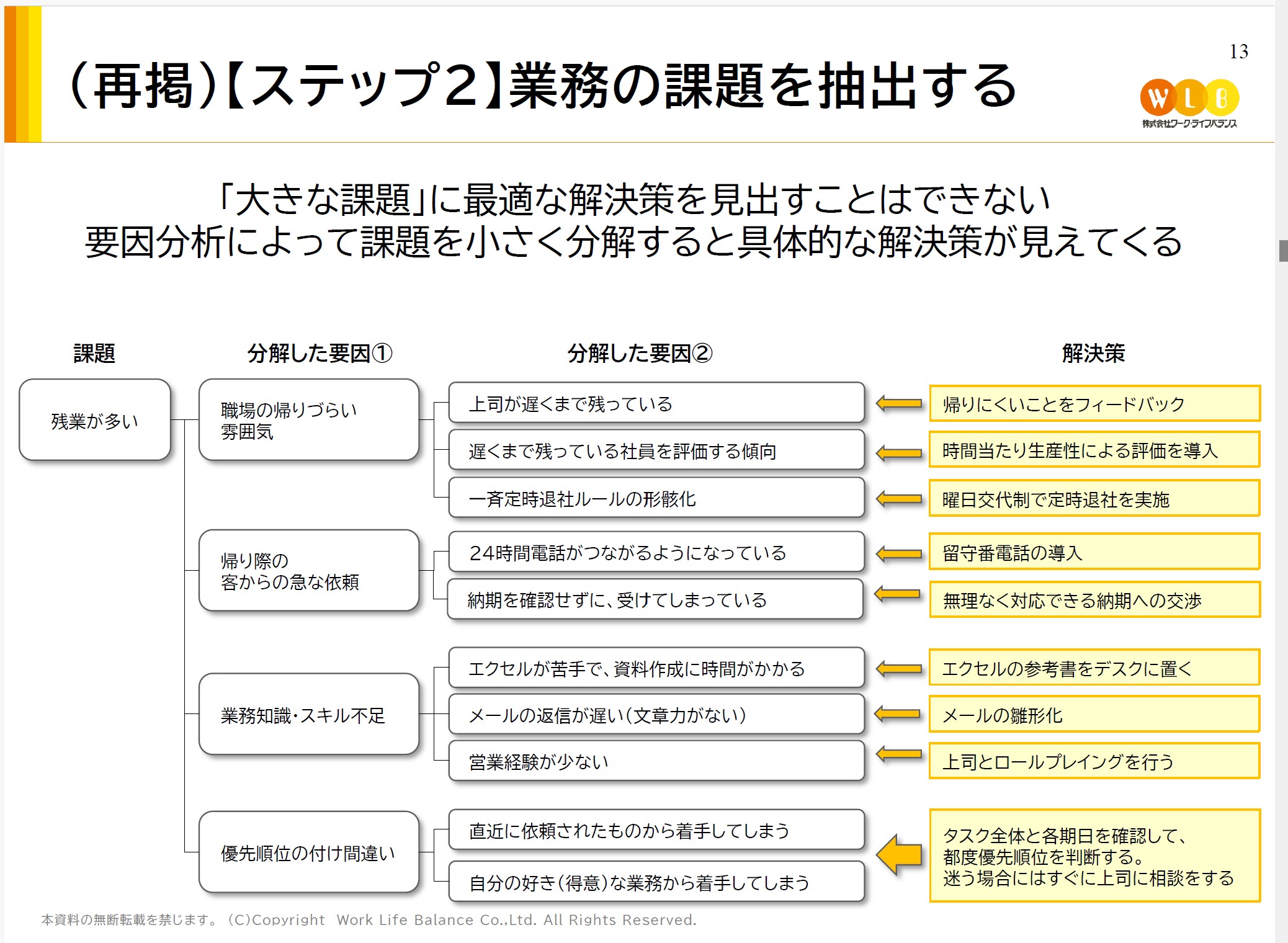

働き方改革コンサルティング

福利厚生の一環ではなく経営戦略としてのワーク・ライフバランスを実現するためのコンサルティングを提供します。組織体制は企業様ごとに千差万別。しっかりしたヒアリングを行い完全なるオーダーメイド形式で提供しますので働き方改革の実現が難しいと言われている医療業界・建設業界・自治体をはじめその他様々な業界での実績があります。

-

講演/社内研修プログラム

まずは情報を得たい、成功事例を知りたい、という方のための講演や研修プログラムです。具体的な働き方改革の実践に関するテーマ話題だけでなく、心理的安全性研修、ダイバーシティ研修や、男性育休取得促進マネジメント研修、女性管理職研修などのプログラムも提供しています。

-

建設業専門コンサルティング

国土交通省の中央建設審議会や土木学会などにも携わり、法律や業界の商習慣の改革も手掛けています。発注者 / ゼネコン / サブコン、技術者 / 技能者、土木 / 設備。どの分野でも「無理だ」を「できる」に変えてきた実績で現場・経営・法制度をつなぎ改革を進める実践的パートナー。法制度への提言、経営層との対話、そして現場に深く入り込む支援まで。多面的な知見と行動力で、確実な変化を共に生み出します。

-

勤務間インターバル導入コンサルティング

勤務と勤務の間を11時間以上あけるこの制度は、離職率低下や従業員満足度向上において各種制度の導入の中でトップクラスの効果があることがわかりました。大手企業や公的機関の導入でメディアの温度感も高まっているいま、働きやすい企業風土醸成のための第一歩として取り組みたい制度です。

-

女性活躍推進プログラム

企業の文化や風土は千差万別、組織の構造も働く人たちの悩みもひとつとして同じものはありません。弊社は長年の経験を活かし、働き方改革や女性活躍で結果を出すために最適な手段を見つけ、課題の見える化とオーダーメイドの解決策でアプローチします。女性活躍をキッカケに変化に対応できる企業風土へ。

-

朝メールドットコム®

1日のスケジュールやToDoを、その作業にかかる時間の見積りとともにメンバーへ見える化・共有する手法「朝メールドットコム®」のWEBサービスです。週単位・月単位など一定期間を振り返ることで長時間労働や残業の原因を分析でき、より効率的な働き方の実践や生産性向上につなげることができます。